Dalam satu bulan ini ada banyak banget sampah-sampah pikiran yang nggak bisa sepenuhnya langsung gue utarakan di blog seperti sebelumnya. Apalagi setelah ngikutin perkembangan berita yang trending di media sosial, pasti adaaaa aja yang bikin sakit kepala. Akhirnya hari ini gue memutuskan untuk menyalurkan salah satu dari sekian "sampah" tersebut yang erat kaitannya dengan kesetaraan dan femininitas.

Selama lebih (sedikit) dari 20 tahun gue hidup, sejujurnya gue nggak pernah merasa kerdil hanya karena gender, hanya karena gue perempuan, terlebih dalam hal pendidikan. Gue selalu melihat porsi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Makanya ketika gue menemukan sebuah narasi seperti ini, "mengapa kita harus merasa kemampuan kita lebih rendah hanya karena kita perempuan?", gue tidak lantas merasa empowered sebab gue sudah menemukan itu jauh sebelum orang-orang menyadari bahwa permasalahan akademik laki-laki dan perempuan bisa seimbang, nggak ada yang mendominasi salah satu—meski patriarki dalam beberapa aspek, khususnya di dunia kerja, masih sangat terasa kentalnya.

Mungkin karena gue besar dalam keluarga broken home dan waktu sehari-hari lebih banyak dihabiskan bersama eyang, tante, dan adik-adik—karena gue tinggal dengan eyang dan tante gue supaya lebih dekat ke sekolah, role model gue pun gak hanya terbatas pada sosok orangtua; ayah dan ibu. Dari kecil jelas gue sudah bisa menyaksikan sendiri perjuangan ayah gue untuk menafkahi kami, anak-anaknya, memenuhi kebutuhan kami. Di sisi lain, gue juga menemukan itu pada sosok eyang putri gue yang mati-matian membiayai anak bungsunya dengan caranya sendiri, sampai tante gue bisa lulus sekolah dan akhirnya terpaksa gap year untuk bekerja dan membiayai kuliahnya sendiri. Pokoknya apapun yang bisa dia lakukan pasti dilakukan. Ditambah sekarang ini gue juga melihat sosok ibu gue yang bekerja tanpa henti untuk membiayai keluarga dan mengirimi uang untuk kami, anak-anaknya setiap bulan. Ayah gue yang selalu mendukung apapun keputusan gue untuk menjadi seseorang yang gue inginkan, dan untuk memilih jalan yang gue mau pun selama ini telah banyak mempengaruhi diri gue untuk melihat segala sesuatu dengan lebih luas, nggak sebatas hitam dan putih, nggak sebatas biru dan pink which somehow it's such a huge privilege for me.

Perspektif gue terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pun semakin terbentuk ketika gue menginjak bangku sekolah. Dari SD-SMA (bahkan sampai di perkuliahan), gue nggak pernah melihat juara kelas selalu didominasi oleh murid laki-laki. Semuanya seimbang, sama. Mau itu peringkat kelas kek, juara lomba-lomba atau kompetisi tertentu kek, juara Olimpiade kek, semuanya lengkap. Malah waktu SMA, di kelas gue dulu yang selalu mendominasi peringkat 3 besar perbandingan antara laki-laki dan perempuannya pasti 1:2. Iya, murid-murid perempuannya lebih ambis daripada murid laki-laki (nggak tau ya kalau di sekolah lain😂). Gue justru merasa insecure kalau melihat perempuan lain yang bisa sukses akademik dan kariernya, atau bahkan siapapun yang semangat dalam meniti kariernya tinggi, terlepas dari dia laki-laki atau perempuan.

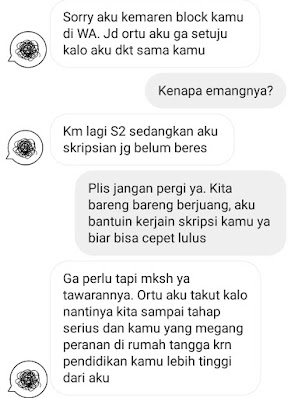

Namun beberapa cuitan seperti yang gue temukan di bawah ini ternyata masih membatasi gerak beberapa kaum perempuan di luar sana.

|

| Source: Twitter |

Sampai sekarang, sejujurnya gue masih nggak mengerti apa korelasinya menikah dan mengejar pendidikan bagi perempuan. Bukankah keduanya sama-sama pilihan? Toh jika menikah menjadi sebuah kewajiban, bukankah menuntut ilmu, mengisi kepala kita dengan berbagai pengetahuan pun bisa disebut sebagai kewajiban? Gue lebih tidak mengerti lagi bahwa orang-orang yang melarang seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi darinya, dan orang-orang yang melarang perempuan tersebut untuk mengejar pendidikan hanya untuk memenuhi tanggungjawab sosial atas stigma tersebut nyatanya adalah orangtua mereka sendiri, keluarga sendiri. Maksud gue, bagaimana bisa konstruksi sosial yang membatasi gerak dan kebebasan sang anak untuk menentukan value diri terlebih dalam ranah pendidikan tersebut diiyakan saja oleh para orangtua? Okelah, kalau masalahnya karena ekonomi yang sulit, dan orangtua yang tak sanggup kalau harus kembali menyekolahkan anaknya sementara banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Namun ini lain soal, bung. Beberapa orangtua melarang anak perempuan mereka untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, atau tidak sama sekali menikahi perempuan yang berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki disebabkan oleh stigma yang mengakar di masyarakat itu sendiri.

"Nanti kamu diinjak-injak sama istrimu!"

"Jadi perempuan itu ujung-ujungnya di rumah, nggak perlu lah sekolah tinggi tinggi."

"Aduh, gimana ini, masa suami kalah gelarnya sama istri. Gajinya gedean istri dong."

Kasarnya, kalau gue mau jadi orang cerdas, kenapa gue harus capek-capek "memikirkan" seseorang yang nanti akan jadi suami gue? Memikirkan bagaimana hidupnya kalau pendidikan gue lebih baik/lebih tinggi dari dia? Memikirkan bagaimana perasaannya kalau gaji gue lebih besar dari dia saat menikah nanti, dan serangkaian pencapaian lain, padahal tu jodoh nongol aja belum. Kalau seperti ini, seolah-olah tugas "memantaskan" itu hanya dilimpahkan untuk perempuan. Sementara laki-laki, mau bagaimanapun dia, pantas saja selama perempuan yang akan dinikahinya tidak lebih tinggi derajatnya daripada dia.

Lho, bukankah saling memantaskan itu adalah tugas setiap pasangan? Setiap individu? Kalau memang lelaki tersebut khawatir perannya terinjak-injak hanya karena sang istri adalah wanita karier yang sukses dan pendidikannya tinggi, berarti lelaki tersebut lah yang tidak bisa memantaskan dirinya sendiri. Jahat, kan? Iya, memang jahat. Doktrin tersebut lah yang sebetulnya jahat sehingga menjebak dan merepresi pola pikir masyarakat dengan dalih mengamalkan adat istiadat serta nilai moral. Lebih lanjut lagi, jahat sebab telah membatasi setiap individu untuk bisa mengamalkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi sebagai makhluk sosial. Tapi, kan, bukan begitu konsep menikah, membersamai dan memantaskan diri. Paling nggak, begitulah menurut gue yang masih anak bau kencur ini.

Kenapa sih kita harus terjebak dalam realitas sosial yang pada dasarnya, dalam hal ini, dibentuk oleh asumsi, pemikiran, serta sudut pandang masyarakat—yang sayangnya diiyakan begitu saja oleh masyarakat itu sendiri. Konsep inipun banyaknya telah dipengaruhi oleh stereotip gender, yang memberi batas bahwa perempuan nggak boleh begini, laki-laki harus begitu. Laki-laki nggak boleh kalah dari perempuan, dan perempuan harus nerimo aja "kodratnya" untuk diam di rumah. Bahkan, ketika seseorang mau sekolah dan berilmu aja harus dikekang oleh stereotip semacam ini?

*Ini nih sebabnya banyak laki-laki yang juga terjebak dalam toxic masculinity.

Sepertinya kita harus pelan-pelan membedakan antara kodrat dan tanggung jawab atau peran. Kalau bicara kodrat, berarti sesuatu yang sifatnya absolut, mutlak, nggak bisa diubah begitu saja. Misalnya perempuan punya payudara untuk menyusui, sementara laki-laki tidak. Perempuan bisa melahirkan dan menstruasi, laki-laki tidak. Akan tetapi laki-laki punya tenaga yang lebih kuat dibandingkan perempuan, karena sifatnya dia lebih banyak melakukan pekerjaan yang keras dan lebih berat. Kenapa? Karena kodrat perempuan ini secara nggak langsung mengurangi tingkat produktivitas perempuan untuk bekerja di luar rumah. Inilah kenapa kewajiban suami dalam rumah tangga adalah menafkahi, karena hak-hak produktif itu ia yang ambil alih seluruhnya, yang mana kalau sudah punya anak, istri pasti lebih punya andil dalam mengurus anak di rumah. Dan menurut gue, ini bukan sebuah opresi (seperti yang selama ini dinyinyirin feminazi), tapi adalah pilihan dan bentuk kesepakatan.

Lalu, apakah nanti sang ibu boleh bekerja lagi? Ya boleh-boleh saja selama ada consent dan tanggung jawab itu nggak dilupakan, baik dari sisi istri maupun suami. Pernah dengar nggak, sih, bahwa ada usia tertentu baiknya orangtua mendidik sekaligus mengiringi perkembangan anak? Katanya seorang anak balita usia 0-7 tahun baiknya dirawat dan dididik sepenuhnya oleh sang ibu, kemudian anak usia 7-14 tahun oleh sang ayah, dan selanjutnya terus oleh kedua orangtua. Berarti, sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu harus diiringi dengan kerjasama, kesepakatan, supaya sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Lagipula, jodoh itu cerminan, dijemput. Jangan takut anaknya nggak akan ketemu jodoh hanya karena sekolah tinggi-tinggi. Bahkan sama common sense aja nggak bisa diterima, sih. Mungkin ini penyebabnya kalau dalam memandang suatu hal kita terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan, susah buat menetralisir otak dan menilai dari sisi tengah untuk mengambil kesimpulan yang bijaksana. Kalau seandainya jodoh si anak itu bertemu dengan lelaki yang dianggap "setara" dengannya saat tengah melanjutkan pendidikan itu, gimana? Bukankah lebih bagus?🤔

Menurut gue, dengan kita pakeukeuh-keukeuh (sama-sama bersikeras) menuruti realitas yang ada, kita malah jadi lupa caranya hidup sebagai manusia normal. Apa-apa harus "melayani" social construct yang menjerumuskan hak-hak dan martabat manusia sendiri. Kalau agama saja memperbolehkan siapapun untuk menuntut ilmu atau pendidikan setinggi-tingginya, kenapa kita manusianya malah terjebak dalam hukum yang dibuat atas nafsu patriarki?

Jangan, jangan terlalu mengkotak-kotakan manusia hanya berdasarkan gender, apalagi merepresi pola pikir anak cucu kita sendiri. Hidup sesuai dengan syari'at dan nggak melupakan kodrat kita sebagaimana mestinya memang perlu, tapi beragama pun perlu diseimbangi dengan akal. Nalar itu privilege-nya manusia lho, kenapa kita berakal? Ya karena kita berpikir. Kalau cuma mengandalkan stereotip dan hidup sekadar gengsi, bagaimana kita bisa jadi manusia seutuhnya? Wong yang dituju hanya penilaian manusia, bukan Tuhan.

17 komentar

Ada saat di mana latar belakang keluarga yang tidak utuh bisa melemahkan, namun tak sedikit juga yang akhirnya justru lebih kuat. Kamu salah satunya, Awl. Aku baca tulisan d buku kmrn merasa saat aku di usiamu dulu aku tidak segentar itu, bahkan dari pola pikir dan semangat berjuangmu itu sudah dewasa sekali.

BalasHapusBtw, pendidikan dalam pernikahan ini bisa menjadi satu patokan sendiri memang. Aku ngalamin banget gimana ibu mertua yg masih rikuh sama aku sampe skrg hanya karena latar belakang pendidikan dan keluarga. Nggak dipungkiri, suamiku bilang pendidikan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sblm memutuskan untuk memilih seorang ke jenjang yang lebih serius.

Maka, jangan memilih aku apa adanya, seperti yang tulus bilang dalam lagunya, menjadi pelecut sebenarnya. Biar kita sebagai pasangan nggak seapa adanya tapi nggak mau menambah wawasan, pengetahuan, keahlian dan lain sebagainya.

Alhamdulillah mbak Ghin, aku masih harus banyak belajar hehe:')

HapusAku setuju bangeettss sama lagunya Tulus, jangan terima apa adanya, sebab kita memang selalu butuh untuk upgrade diri dan saling memantaskan ya mbak. Disamping itu kita juga perlu ada kesadaran diri seperti lagu kerispatih, terima aku apa adanya, supaya nggak terlalu banyak menuntut ini itu karena biar bagaimanapun fase setiap orang berbeda-beda, langkahnya nggak bisa disamakan. Pada akhirnya keseimbangan itu yg diperlukan.

Eniwey makasyi banyak udh sharingnya mbak Ghinakuuh😁🤗

Benar Aina, saling memantaskan diri saja adalah jalan tengah yang paling benar ketimbang mesti menuruti standar yang sudah dibentuk adat ataupun kebudayaan. Berkaca pada tetangga, sepasang pasutri, suaminya bekerja sebagai buruh dan istrinya PNS. Dari tampakan luar, menurut saya mereka tidak ada masalah. Sang Suami juga tidak terlalu ambil pusing dengan pekerjaan Istrinya yang kalau di masyarakat terlihat lebih terpandang. Katakanlah mereka ini Liberal, toh nyatanya juga tidak. Masih ada hal-hal yang menurut saya bertolak belakang. Tapi kalau menurut saya, tujuan perempuan untuk bisa sekolah tinggi dan bisa bekerja untuk bisa menopang dirinya sendiri kalau-kalau terjadi hal diluar rencana manis pernikahan

BalasHapusSeringkali pada kenyataannya memang kita lupa menjadi manusia seutuhnya, Rahul. Seperti pasutri tetangga Rahul ini, mungkin mereka memang nggak peduli tentang stereotip yg beredar di masyarakat, karena toh sebetulnya yg kita perlukan hanya hidup dengan sebaik-baiknya peran. Nggak melupakan tanggungjawab sebagai suami atau istri, dan juga nggak saling mengekang pasangan untuk menimba ilmu. Sebab sudah kodratnya manusia juga untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Sayangnya masyarakat yang stereotipikal ini hanya fokus pada gender, gender, dan gender. Padahal ada yg lebih luas dari itu.

HapusAwl, what a good post! Belum lama ini, aku habis membaca buku tentang feminism dan di buku tsb banyak menceritakan ketidakadilan yang didapat oleh perempuan. Salah satunya, dimana ketika ada perempuan yang menjadi manager di perusahaan, maka ada aja bawahannya yang laki-laki yang merasa nggak suka dibawahi perempuan, merasa harga diri jadi kecil, dll. Padahal sang perempuan manager ini bekerja dengan sangat baik dan tidak membeda-bedakan pegawai berdasarkan gender. Ngeselin bacanya 🙄

BalasHapusBersyukurnya, keluargaku juga bukan keluarga yang partriaki, yang segalanya harus laki-laki. Orangtuaku lebih menekankan bahwa semua anaknya harus bisa melakukan segala pekerjaan, bahkan adik laki-lakiku disuruh nyapu, ngepel, masak, cuci baju, gosok baju, semua pekerjaan rumah, mereka harus bisa lakukan. Malah aku yang sebagai perempuan, dapat hak ekslusif dengan tidak perlu ikutan manjat genteng ketika atap bocor :D

Lalu, orangtuaku malah mendukung aku untuk sekolah setinggi mungkin, bahkan kalau bisa cari beasiswa S2 ke luar negeri, tapi aku belum siap sebab harus mengerjakan thesis sebagai syarat kelulusan kelak 🤣 seandainya nggak perlu thesis, akupun pasti akan mengambil S2.

Sayangnya, temanku ada yang orangtuanya masih kolot, melarang anak-anak perempuannya untuk sekolah tinggi sebab alasannya "perempuan kan ujung-ujungnya di dapur", tapi temanku berhasil kabur dari hal itu, dia nekat pergi kuliah di luar negeri dan bertekad untuk membayar biaya kuliahnya sendiri karena orangtuanya nggak mau biayaiin 😅 hebatnyaaa.

Anyway, menurutku, partriaki ini sebuah budaya yang harus dipatahkan sih. Bukan artinya istri jadi tidak patuh dengan suami, itu salah. Suami dan istri kan harus saling menghargai dan menghormati. Hanya saja, mematahkan budaya patriaki artinya lebih bertindak adil aja satu sama lain tanpa memandang perbedaan gender. Jika dia mampu, kenapa tidak? Lebih baik untuk memandang seseorang sebagai "manusia", bukan berdasarkan gender.

Kak Liaa, dengar ceritanya menarik juga ya, jarang-jarang ada novel yg bisa menceritakan real apa yg terjadi di kehidupan patriarki ini, apalagi bernapaskan feminisme. Aku jadi ingat sama film Kim Ji Young; Born 1982. Film itu jadi salah satu yg berhasil bikin aku nangis gak berhenti, bahkan sampe keluar bioskop dan tenggorokanku sampe sakit. Karena berasa relate aja dengan apa yg aku saksikan selama ini di kehidupan sehari-hari😥🤧

HapusSyukurlah kak Lia nggak merasakan langsung budaya patriarkal ini, sebab akan nggak nyaman banget pastinya kalau harus hidup begitu. Btw aku sama banget sama kak Li, aku pingin bisa lanjut S2 tapi kalau bisa gak usah ada tesis huahahaha. Pake apa gitu diukurnya yg lain aja, asal jangan buat karya ilmiah🤣. Sumpah aku stress banget ngerjain skripsi doang, apalagi tesis nanti, belum kepikiran bakal mau apa nggak wkwkw. Entah nanti apakah akan ada ilham atau nggak supaya aku mau lanjut S2😂. Teman kakak emg hebat banget siiihh, bisa kuliah ke LN, biaya sendiri, berani berjuang melawan stereotip yg ada lagi🤧 Aku yakin kalau aku jadi ibunya, aku akan bangga, meski awalnya nggak merestui. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan hal yg sama juga ya kak😍 atau bahkan lebih dari itu, Aamiin.

Nah itu dia intinya, keadilan. Selama ini kalau kita bicara kesetaraan pasti banyak org yg kontra, "halah kita tuh nggak bisa setara, laki laki sama perempuan beda". Padahal yg kita tuntut bukan persamaan, tapi keseimbangan. Dan lebih jelasnya tuntutan kesetaraan itu ada karena adanya ketidakadilan, ketimpangan gender😥

Setuju sama jawaban si om di atas, Awl. Tugas kita itu be the best version untuk diri kita. Dan kalau pun ada pria yang merasa nggak pantas ya itu urusannya :)) kayak di film Crazy Rich Asian, salah satu tokohnya bilang, "Bukan tugas saya untuk menjadikanmu laki-laki yang seutuhnya." begitu kurang lebihnya.

BalasHapusKakak yakin dengan kita selalu berusaha jadi yang terbaik, jodoh yang terbaik pun akan mengikuti dan mereka otomatis akan memantaskan diri mereka sendiri agar bisa bersanding dengan kita. Intinya sama-sama memberikan yang terbaik. As simple as that :D

Dan buat kakak, selagi ada kesempatan untuk dapat pendidikan tinggi atau karir meroket, why not untuk dikejar? Nggak cuma laki-laki yang punya hak demikian, perempuan pun pastinya punya. Hehehe. Di circle kakak sendiri banyak perempuan yang karirnya moncer dan pemasukannya besar, terlepas pasangannya entah punya pemasukan sama besar atau nggak, tapi yang kakak lihat, mereka (dan kakak serta pasangan juga) sama-sama berusaha berkembang. Nggak sampai saling sikut atau saling minder, yang ada justru saling support agar bisa level up, toh kalau pasangan level up, kita juga yang kecipratan :P

So, instead of malu, harusnya jadi terpacu untuk be better agar bisa seimbang. Oh dan meski nggak kerja, seorang perempuan itu perlu punya ilmu (dari sekolah, buku, endeblabla) karena bagaimana pun juga, kita adalah back up keluarga dan ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak (dari buku yang kakak baca). Hehehe. Banyak ibu ibu kenalan kakak yang fokus urus rumah tapi smart. Atur keuangan dengan bijak (ini nggak gampang dan butuh ilmu tentunya), mengajarkan anak-anak, dan tugas mulia lainnya. Jadi back to main point, sebisa mungkin kita as perempuan mau terus belajar dan bisa level up. Dan semoga Awl bisa bertemu laki-laki yang menghargai value Awl, yah <3

Boleh tahu nggak mbak Eno, dalam circle mbak profesi kawan mbak dan pasangannya yang dicontohkan itu apa saja?

HapusFakta kalo cewek lebih ambis dari cowok itu terkadang bener. Sejak SD sampe SMA, yang sering dapet ranking 1-3 itu banyakkan cewek. Ga tau dah cowo cowo pada kemana wkwkwk.

BalasHapusDan skrng, gw jadi guru bimbel, emang yg rajin itu murid2 yang cewek. Mereka pada rajin, diem, tertib, ditanya bisa jawab. Eh kalo murid yg cowok, kerjaannya bikin keributan di kelas, ketika ditanya malah diem ga bisa jawab ._.

Senang banget ada orang yang berani vokal dalam hal ini. Mindset-mindset yang mengkungkung perempuan ini masih sangat kental, apalagi di luar ibukota (yang jarang terjamah modernisasi).

BalasHapusNgomong-ngomong soal pendidikan pun, wanita juga seharusnya mengambil pendidikan setinggi-tingginya untuk mengangkat derajatnya, suaminya, anak-anaknya kelak, saudara-saudaranya, agamanya, semuanya. Nggak serta merta cuma dapat gelar lalu udah gitu aja. Lagi pula, di agama juga setauku diajarkan ya Awl, bagaimana kewajiban setiap manusia untuk memperdalam ilmunya, tanpa terkecuali :)

Sedih banget kalau denger orang-orang yang nggak mau ambil S2 karena dikiranya percuma. Padahal, pendidikan itu nggak cuma perihal mendapat hardskill aja, tapi juga pola berpikir dan daya tahan kita.

Terimakasih sudah menulis ini ya, Awl!

Kamu itu keren banget sih Awl 👍

BalasHapusIni aku alamin sendiri pada orangtua, khususnya mama aku. Kurang lebih 8 bulan kerja, aku mutusin untuk S2. Simple, emang pengen nambah ilmu sekalian habisin waktu dengan hal produktif. Karena aku ambil kelas karyawan jadi kuliah malam.

Kenapa ambil kelas malam, bukan pilih yg weekend, karena tiap pulang kerja suka bingung mau ngapain. Kadang pergi ma temen tapi kan ga tiap hari. Ujung-ujungnya cuma leha-leha nonton film di rumah.

Nah mama aku ga setuju lanjut S2. Alasannya saat itu aku blom punya pacar dan umur menjelang 24 th. Padahal papa aku setuju, sebab menurut dia anak cewe juga harus pinter dan punya pendidikan.

Mama aku juga bilang tuh, ntar kan ujung2nya di rumah urus anak dan keluarga, ngapain S2.

Aku tetep keukeuh lanjut S2 dan finally aku lulus di usia 25 th dalam status sudah menikah.

Ya, siapa yg menduga jodoh aku temen satu kantor dan kami deket ga lama setelah aku keterima jadi maba S2. Jadi saat aku kuliah, aku punya pacar. Di tengah2 kuliah, kami persiapkan pernikahan. Ga lama abis married, aku lulus S2. Aku emang sengaja berusaha untuk 1,5th aja kuliah dari yg harusnya 2 th. Karena mikirnya takut nanti hamil ato mau kerja lagi.

Aku sempet resign karena peraturan kantor ga boleh suami istri di satu kantor. Jadi aku resign kemudian fokus kerjain thesis. Lulus S2 aku lanjut kerja deh.

Btw Si Koko ga masalah aku lanjut S2. Awal aku sempet tanya dia malu ga punya partner yg pendidikan lbh tinggi. Karena Si Koko baru S1. Dia bilang ga masalah dan keluarga dia jg dukung aku kuliah lagi.

Jadi kami lanjut sampai menikah. Bahkan ke temen-temennya dia bilang kalo aku lulusan S2. Terdengar rasa bangga di banding jiper punya istri yg "lbh pintar" karena S2.

Bahkan sekarang Adek aku lagi lanjur S2 juga dan dia belum punya pacar. Akhirnya mama aku setuju kami berdua lanjut kuliah. Ketimbang fokus kapan anaknya punya pacar, sekarang mama lebih ngeliat kami anak-anaknya "mapan" secara pendidikan.

Betul kata-kata kamu, perlu kedua belah pihak untuk saling memantaskan. Sebab ga semuanya harus di fokuskan ke satu pihak saja.

Thanks for sharingnya Awl ❤️

Wow wow wow!

BalasHapusWhat a great post Mbak Awl!!!

To be honest I can say that I'm feminist

And yes, for sure, your post represent me about our environment.

Kesetaraan yang aku pertanyakan saat SMP dulu, kenapa perempuan tidak boleh mengutarakan perasaannya duluan?

Jujur jawabannya g ada yang muasin, kebanyakan udah kodrat perempuan itu diam dan menunggu, pamali, bahkan yang paling g masuk akal menurutku adalah "agresif". Excuse me, apa yang salah dengan agresif, kayak konotasinya buruk seperti ambisi, padahal kalau takarannya pas, ini bisa memicu semangat biar produktif, ye g?

Aku juga pernah dinasehatin atasan lamaku, katanya percuma perempuan sekolah tinggi, karena yang dicari pada akhirnya adalah pernikahan dan menjadi ibu. Dan yang bikin miris, yang ngomong gini perempuan.

Sadar atau nggak ini pembunuhan untuk kita, perempuan.

Konstruksi sosial macam gini nggak heran mematahkan perempuan untuk mandiri. Kasus-kasus di Indonesia, banyak perempuan yang stay dalam pernikahan yang tidak layak karena secara finansial bergantung sepenuhnya pada si suami, dan merasa tidak ada pilihan karena si buah hati harus dinafkahi.

Aku berharap konstruksi sosial ini perlahan runtuh dan merubah mindset perempuan lain bahwa kita itu punya kesempatan yang sama seperti laki-laki.

Ya ampun Awl kok kita samaan? Kemarenan kakak juga baru ngoceh-ngoceh nggak jelas tentang ini hahahaha, triggering banget nggak sih 😂😂

BalasHapusBerkaitan tentang jumlah penghasilan kita sebagai perempuan, gelar, you name it, prinsip kakak cuman satu sih Awl, kakak belajar tinggi-tinggi karena memang kakak suka dan memang selalu merasa bodoh, yea we know kuliah it's not the only way, kalau orang bilang tu banyak jalan menuju Roma, terlepas dari keminderan cowok buat deketin cewek yang punya gelar lebih dari dia that is not our mistake, justru jadi salah banget kalau kita menurunkan standard atau value yang kita punya hanya untuk bisa diterima oleh cowok BIG MISTAKE.

Seneng Awl mau menuliskan tentang hal-hal seperti ini, setidaknya bisa menjadi insight baru bagi teman-teman perempuan lainnya, encourage them bahwa mereka nggak sendiri, yook jadi ally hahahaha. Soksoan banget gue wkwk.

pemikiran "jadul" soal strata cowok dan cewek masih aku temui sekarang

BalasHapusmalah temenku cerita, kalau orangtuanya menyuruh dia nikah muda, karena percuma kuliah tinggi tinggi dan nanti ujung ujungnya juga IRT, omaigoddddd. Untungnya anaknya ini agak sedikit menentang juga, ga setuju sama pandangan keluarganya. Biasanya dari tetangga tetangga yang awalnya cuma nanya biasa, kayak kapan nikah, ini udah waktunya, lama lama jadi buah bibir di lingkungan rumah

aku rasa harusnya nggak masalah kalau seandainya gaji istri lebih gede dari suami, justru ada nih pasangan kayak gini, saling menghormati dan menghargai,, jadi harmonis kan ya kalau begini

Seneng deh sama sudut pandangmu dalam melihat masalah seperti ini karena selama ini selalu mendapati tulisan yg lebih ke feminis atau sebaliknya, ini ditengah-tengah dan aku sangat setuju sekali banget sih.

BalasHapusAwl, si cerdas.

kusenang membacanya.

Setuju, memang perempuan sebaiknya punya banyak pilihan, dengan kesadaran sendiri. Di garis bawahi dengan kesadaran sendiri.

BalasHapusHidup di dunia Timur, laki-laki umumnya mengikuti pola masyarakat yang pakem, bahwa dia harus bisa menjadi pemimpin, punya pekerjaan, lebih sukses dari istrinya (tidak tercatat ya..). Suka jadi bahan gosip.

Naturenya laki-laki memang kuat banget di masalah kebutuhan eksistensi dan harga diri. Mau di Barat atau Timur sama aja, kok. Cuma di Barat yang seperti itu nggak kelihatan karena memang pemikirannya lebih maju. Dan tingkat perceraiannya enggak main-main juga...

Sebagai contoh di sebuah negara Eropa, pernah diceritain kawan meningkatnya ketertarikan laki-lakinya menikahi wanita Asia karena dibanding perempuan senegaranya, mereka lebih lembut dan mau berkompromi..

Sebetulnya cari jalan tengahnya bisa dipelajari, biarkan laki-laki yang hard skill leadership dalam rumah tangga. Perempuan main di soft skillnya. Itu adalah praktek yang terjadi lama. Dalam sebuah rumah tangga tidak bisa dua-duanya alpha. Kalau nggak satu yang mengalah, biasanya terjadi disfungsi di dalam atau bubar di tempat.

Idealnya berpendidikan perempuan S2 suaminya juga minimal juga S2 atau sudah sukses dalam hal lain, sehingga pemenuhan kebutuhan harga diri si laki-laki sudah terpenuhi baik disana. Istilahnya jangan terlalu jomplanglah, karena penyesuaiannya akan berat.

Memang dari dulu untuk diakui di pertarungan dunia laki-laki, perempuan harus berjuang dua kali lipat. Ada sisi tidak manis saat menuntut kesetaraan, perempuan harus membuktikan nggak boleh manja untuk job desk yang sifatnya bisa disubstitusi oleh laki-laki serta tidak melanggar HAM dan hak pekerja, misalnya ada pekerjaan yang berat atau ditugaskan di daerah, tapi minta dispensasi karena perempuan. Atau kerja tujuannya cuma untuk cari jodoh, jadinya tidak serius dan mengundang image negatif terhadap pekerja perempuan sendiri. Faktanya masih banyak yang berpikiran seperti itu, loh.

Tulisan yang bagus mbak Awl.

Awl tuh sampah-sampah yang keluar dari kepala selalu jadi tulisan baguuss.. Aku suka banget bacanya Awl 😘

BalasHapusAkupun sama sih sejak SD kayaknya ga ada masalah dengan kesetaraan, sampai akhirnya dewasa dan denger dari temen sendiri yang merasa khawatir kalau ketemu perempuan yang lebih bisa dalam beberapa hal darinya, bisa-bisa setelah menikah nanti diatur sama perempuan. Menurutku yaa so what kalau pada akhirnya nanti perempuan yang mengatur rumah tangga setelah menikah? Kalau laki-lakinya juga paham soal kesetaraan kurasa bisa-bisa aja bertukar peran ga saklek sama standar masyarakat kan?

Soal memantaskan diri juga bener banget deh, entah aku yang kurang jauh mainnya tapi lebih sering denger nasehat soal memantaskan diri ini ditujukan ke perempuan aja, padahal yaa kenapa ga saling memantaskan diri aja kalau memang mau jadi pasangan, supaya nantinya bisa lebih baik bekerjasama dalam rumah tangga.

What a great post Awl and welcome baaackk seneng deh blognya Awl kembali dibuka untuk publik 😆